前言:

基于学校国际化、应用型的办学定位,我校新设本科专业——艺术与科技专业,融合艺术设计、计算机科学等优势学科,引进德国品牌应用科学大学(BU)等国外高校专业优质教学与行业资源,围绕“培养具有跨文化视野、交叉学科基础和创意创新能力,掌握科学方法和先进数字技术的国际化新型设计人才”的目标,探索“艺科融合、数字原生、中德共建”的跨文化交叉复合型新艺术设计专业建设路径。

未来导向——明确新业态下的人才培养目标

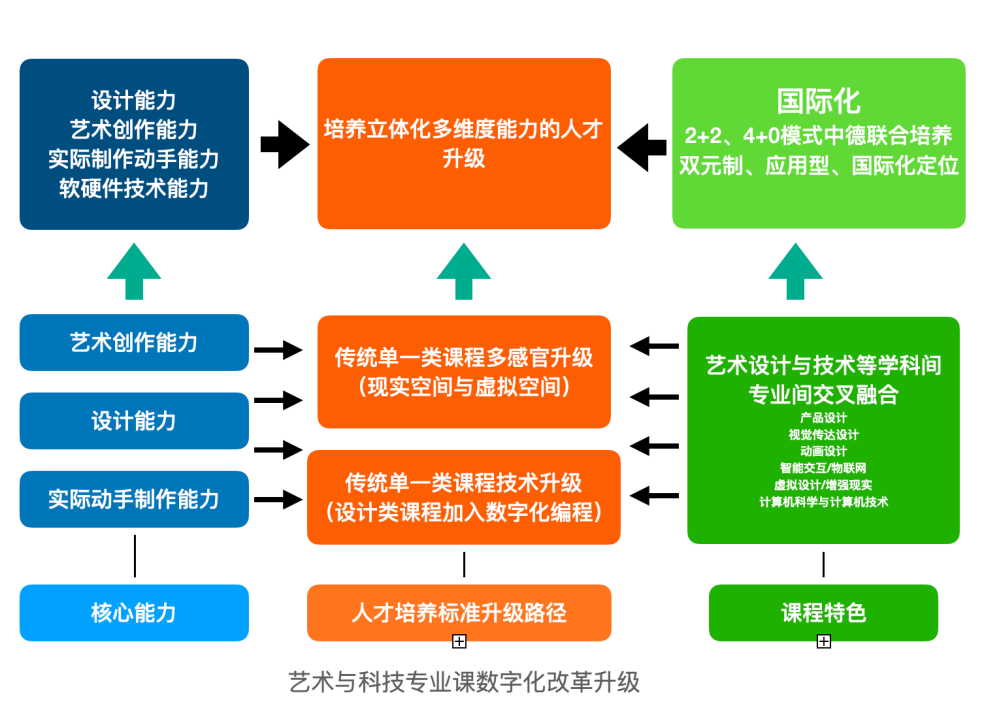

在工业4.0、数字传媒、信息技术、智能科技快速发展的驱动下,艺术设计人才的素养模型已经发生了深层次的改变。产业升级要求新时代的设计师掌握数字化设计的核心原理、新工具和材料的灵活应用、软硬件互通的整合技术、跨文化思维的转换能力。艺术与科技专业以中华优秀传统文化为根基,提升学生的文化自信与海外传播能力,以创新应用型国际化人才培养为目标,助力区域中高端消费、数字经济、智能产品等领域新增长点的产业需求。

艺科融合——建立跨学科跨专业互通新机制

以艺术与科技新专业的建设作为设计类学科和计算机类学科之间的桥梁和纽带,组建跨专业学术委员会,建立相关学科、专业间交流互通机制,在师资、技术、资源、课程、平台各个维度上形成 “融合、交叉、支撑、共享”的闭环,使原本割裂的两个学科版块间形成互动发展的良性态势。

数字原生——打造“原生”新文科专业课程体系

从“数字原生代”学生的知识结构和工具使用习惯出发,在艺术类设计学专业课程框架的基础上,将培养计算机软硬件技术、实践动手能力、跨文化素养的课程贯穿四年培养过程。

改造传统课程:对传统课程进行数字化工具与内容的升级,丰富以视觉为主的设计类课程,如将《造型语言1、2、3》课程改造为《数字化造型艺术1、2、3》课程。

开设新课程:基于全球创意产业不断迭代的发展业态,以及艺术设计与科学技术深度融合的行业趋势,开设《数据可视化》《虚拟现实设计》《多感官设计》等前沿课程。

创新实践课程:产教融合,为实践教学提供实操平台,以真实的企业课题为实践教学内容,将教学与科研中完成项目实践和成果转化。获省级、市级“五个一批”产学合作协同育人项目各1项。

中德共建——创新跨境跨校深度合作新模式

依托与德国品牌应用科学大学牢固的合作基础,与BU数字设计专业开展对接合作,利用中德两校各自的学科与产业资源,实现专业建设的深度融合。

平台共建:与10多家本土企业、5家德国企业建立了实践实训基地,学生利用在德国建立的行业企业资源,参与跨国实训、实习项目;共建“浙江万里学院-宁波-欧洲教育文化与产业融合平台”。

项目共研:课程中引入中、德行业企业课题,两国教师、企业专家共同指导。中、德师生以“中国品牌的海外传播”为课题,共同助力国内企业“品牌出海”,完成多项企业委托项目。在教学中倡导跨学科项目制合作,邀请行业专家开设工作坊,让学生在“学中做,做中学”。指导学生参加国际高水平行业竞赛,全产业链角度进行模拟仿真实训。

师资共享:引进BU数字设计系教师6人作为专聘教师参与教学,国际师资或具有国际化背景的本土师资占比85%以上,所有教师都具备行业从业经验。建成一支中青年教师为主、艺术与科技融合、跨文化互通合作、双师型全覆盖的教学团队。

建立了跨国、跨校专业教研室,执行教研室例会、中德专业负责人例会、外教助教例会、教研室集体备课制度、新任课外教培训制度、外教-助教沟通与“跟-辅-带”等协作机制,线上线下结合,促进中德教师切磋教研,互学互鉴。